无形的重压:社会应激如何成为点燃抑郁症的导火索?

你是否也曾工作汇报前彻夜难眠?或者在处理复杂人际关系时身心俱疲?又或者在面临爱人分手、亲人离世等人生挫折时痛彻心扉?或许这一件件统称为"心情不好"事,正在悄悄改变大脑和身体。为什么有些人经历各种压力能较快走出阴霾,而有些人却可能慢慢走向抑郁症的深渊?社会压力应激是如何雕刻我们的大脑,并留下深刻痕迹的呢?我们就从神经科学的角度,揭开社会压力应激如何"重塑"大脑,成为抑郁症重要推手的奥秘。

从抑郁情绪到抑郁症

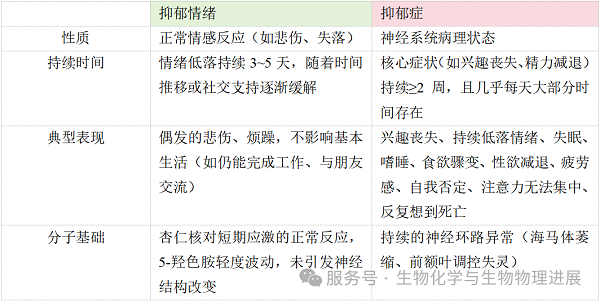

在快节奏的生活中,大家常常会听到"抑郁"这个词。但是,抑郁情绪和抑郁症其实是两个不同的概念。我们可能会混淆两种概念,甚至在不经意间给自己或他人贴上错误的标签。抑郁症相对于抑郁情绪,持续时间更长,一般在两周以上。抑郁症的症状也比较复杂多样,除了情绪低落外,还涉及到认知、行为、生理等多方面的异常。抑郁症患者会出现严重的消极思维、行动迟缓、失眠、食欲减退等抑郁情绪所不具备的症状,患者很难自己摆脱这种情绪困境。所以,抑郁情绪类似于大脑的"短期停电",抑郁症类似于大脑 "电路系统损坏",需要专业的治疗和帮助[1-2]。

应激反应:身体的消防员

出现抑郁情绪是社会压力应激导致抑郁症的基础,要理解这个基础如何一步步发展为疾病,我们需要先了解身体面对压力时的正常反应机制--应激反应。

应激是机体面对威胁或挑战时,通过神经、内分泌、免疫系统协同启动的适应性反应。其核心主要通过自主神经系统和下丘脑-垂体-肾上腺(HPA)轴的激活。其通过促肾上腺皮质激素释放激素(CRH)、促肾上腺皮质激素(ACTH)到皮质醇的作用,升高血糖、增加心率血压、暂时抑制免疫和消化等非紧急功能以达到集中资源应对眼前威胁,表明应激反应本是生存必需的保护机制。

但在社会压力下,过度或长期应激会损害健康。这种损害,尤其在大脑中表现得最为深刻和持久,最终可能导向抑郁症的核心病理改变。尽管社会压力与抑郁症的关联已被广泛认可,但揭示其精确的致病链条仍是神经科学研究的重大挑战,部分原因在于难以将社会因素与患者的遗传因素分开,以及将疾病模型动物暴露于相关环境因素的不切实际。

慢性社会应激产生神经毒性

神经结构的重塑:海马、前额叶与杏仁核的改变

当压力源变得长期、反复且难以控制时,原本保护性的应激反应就会对大脑造成实质性的侵蚀。其中糖皮质激素长期升高,会减少新生神经元的产生和神经元之间的连接,导致神经元突触结构改变和重塑,并导致抑郁症的发生[3]。其中海马可能是核心受害脑区,海马富含皮质醇受体,对调节HPA轴负反馈至关重要,最终的结果可能是海马体积缩小,导致记忆力下降、HPA轴负反馈更差(恶性循环)、对未来消极预期增强。前额叶皮层是高级认知处理区域,会导致执行功能下降、注意力难以集中、难以抑制负性思维和冲动行为;杏仁核是恐惧中心,慢性应激增强其活跃度和反应性,使人更容易感到焦虑、恐惧、对负面信息过度敏感[3-4]。

HPA轴的刹车失灵:皮质醇泛滥的恶性循环

在正常状态下,机体威胁解除后,高皮质醇会反馈抑制下丘脑和垂体,关闭HPA轴,皮质醇水平回落。但在慢性应激下,这个刹车系统常常失灵(尤其在海马功能受损后),导致皮质醇持续泛滥。应激诱导的HPA轴持续激活导致HPA轴负反馈失衡也与抑郁症有关[5]。

快乐消失的根源:奖赏回路被抑制

除了HPA轴的紊乱和神经结构的损伤,慢性压力还深刻地影响了大脑中负责感受快乐的奖赏系统。社会压力使内侧僵核(LHb)突触后AMPA受体上调,NMDA受体功能增强,激活LHb谷氨酸能神经元,使其产生高频簇状放电,直接抑制中脑奖赏通路(腹侧被盖区(VTA)-伏隔核(NAc)),导致快感缺失,表现为对曾经喜欢的事物失去兴趣,这是抑郁症的核心症状之一[6-7]。LHb神经元与蓝斑核(LC)去甲肾上腺素能(NE)神经元、LHb星形胶质细胞形成正反馈环路,LHb星形胶质细胞钙信号转导的激活或抑制分别促进或预防压力诱导的抑郁样行为。这些结果确定了LHb-LC轴上应激诱导的正反馈回路,其中星形胶质细胞是关键的信号传递器[8]。

大脑内部的战争:神经炎症风暴

近期多项研究证实,神经炎症成为多种神经退行性疾病的病理过程。神经胶质细胞是脑内主要的免疫细胞,是神经炎症的主要载体。应激诱导星形胶质细胞的大麻素1型(CB1)受体下调,ATP释放增加,激活神经元嘌呤能P2X受体,加剧兴奋毒性。星形胶质细胞释放的IL-1β、TNF-α等促炎因子,不仅能直接损害神经元功能、抑制神经可塑性、干扰神经递质系统,直接参与抑郁病理。还能招募小胶质细胞参与炎症过程。小胶质细胞被M1极化后,释放IL-6、IL-1β、活性氧类(ROS),导致突触修剪异常、突触丢失,削弱前额叶-海马神经环路,加重认知与情绪症状[9-10]。抑郁症与免疫和炎症性疾病的共患病率很高,外周的促炎分子可以直接影响情绪。与此同时,抑郁症会损害免疫系统并增加感染风险。中枢神经系统和身体外周炎症之间这种双向关系背后的细胞和分子机制,调节着精神和炎症、行为与免疫[11]。

总而言之,慢性社会压力通过重塑大脑结构、扰乱神经内分泌、抑制奖赏功能以及点燃神经炎症等多重复杂途径,最终可能将短暂的低落情绪推向抑郁症的深渊。

理解与关爱:阻止抑郁情绪发展的关键

抑郁症病理假说众多,学界仍未完全了解其致病机制及其治疗方法。社会压力可能作为复杂机制中的起始位置。例如,社会应激经历(尤其早期创伤)还可能通过表观遗传学机制(如DNA甲基化)改变基因表达。这意味着,早期的压力经历甚至可能通过改变基因表达的方式,为一生对压力的敏感性埋下伏笔。

我们认识到抑郁症并非"脆弱"或"想不开",而是社会环境压力作用于易感个体,在大脑中留下了真实的生物伤痕。因此,应对抑郁症需要多管齐下:从个人层面,我们可以通过心理治疗、健康生活方式(规律睡眠、均衡饮食、运动)培养应对压力的能力;从社会层面,推行政策干预、加速职场改革和呼吁社会支持等方式的宏观调控,在一些国家已经看到对社会压力及抑郁症的预防效果。

我们都有被低迷情绪影响的时候,尽早走出才是预防抑郁症最好的归宿。强有力的研究证据也支持了社会支持的关键作用。一项长达十年的美国追踪研究发现,高质量社交关系(婚姻满意度、朋友支持)显著降低未来 10 年抑郁发作风险,社交关系质量每提高1个标准差,抑郁发生率下降18%[12]。正如陈奕迅《任我行》歌词所言"人群是那么像羊群",在良好社会大团体之下,每个人才能幸福美好。

图片来自网络

参考文献

[1] Cui L, Li S, Wang S, et al. Major depressive disorder: hypothesis, mechanism, prevention and treatment. Signal Transduct Target Ther, 2024, 9(1): 30

[2] Bertollo A G, Galvan A C L, Dallagnol C, et al. Early life stress and major depressive disorder-an update on molecular mechanisms and synaptic impairments. Mol Neurobiol, 2024, 61(9): 6469-6483

[3] McEwen B S, Nasca C, Gray J D. Stress effects on neuronal structure: hippocampus, amygdala, and prefrontal cortex. Neuropsychopharmacology, 2016, 41(1): 3-23

[4] Kim E J, Pellman B, Kim J J. Stress effects on the hippocampus: a critical review. Learn Mem, 2015, 22(9): 411-416

[5] Fries G R, Saldana V A, Finnstein J, et al. Molecular pathways of major depressive disorder converge on the synapse. Mol Psychiatry, 2023, 28(1): 284-297

[6] Song N, Liu Z, Gao Y, et al. NAc-DBS corrects depression-like behaviors in CUMS mouse model via disinhibition of DA neurons in the VTA. Mol Psychiatry, 2024, 29(5): 1550-1566

[7] Qi G, Zhang P, Li T, et al. NAc-VTA circuit underlies emotional stress-induced anxiety-like behavior in the three-chamber vicarious social defeat stress mouse model. Nat Commun, 2022, 13(1): 577

[8] Xin Q, Wang J, Zheng J, et al. Neuron-astrocyte coupling in lateral habenula mediates depressive-like behaviors. Cell, 2025, 188(12): 3291-3309.e24

[9] Wu J, Li Y, Huang Y, et al. Integrating spatial and single-nucleus transcriptomic data elucidates microglial-specific responses in female cynomolgus macaques with depressive-like behaviors. Nat Neurosci, 2023, 26(8): 1352-1364

[10] Cathomas F, Lin H Y, Chan K L, et al. Circulating myeloid-derived MMP8 in stress susceptibility and depression. Nature, 2024, 626(8001): 1108-1115

[11] Chan K L, Poller W C, Swirski F K, et al. Central regulation of stress-evoked peripheral immune responses. Nat Rev Neurosci, 2023, 24(10): 591-604

[12] Teo A R, Choi H, Valenstein M. Social relationships and depression: ten-year follow-up from a nationally representative study. PLoS One, 2013, 8(4): e62396

作者简介

陈是燏:宁波大学医学部基础医学院研究生;研究方向:抑郁症的病理机制与干预治疗研究。

应佳芹:宁波大学医学部基础医学院本科生;研究方向:阿尔茨海默病的病理机制与中药治疗研究。

李丽萍:宁波大学医学部基础医学院副教授;研究方向:阿尔茨海默病的病理机制与干预治疗研究。

(作者:陈是燏、应佳芹、李丽萍)

(本文来源于公众号:生物化学与生物物理进展)

附件下载: