神经炎症与抑郁症

抑郁症是一种常见的精神心理疾病,具有高患病率、高致残率和高复发率等特点,其典型临床表现包括情绪持续低落、兴趣丧失、精力不足、睡眠障碍、注意力下降、自我评价减低,严重者甚至会出现自伤或自杀倾向。据世界卫生组织2023年的统计,全球约3.8亿人受抑郁症影响,约占全球人口的4.4%。近年来,随着社会压力增大、生活节奏加快,抑郁症的发病率呈逐年上升趋势,已成为全球公共健康领域的重大挑战[1]。

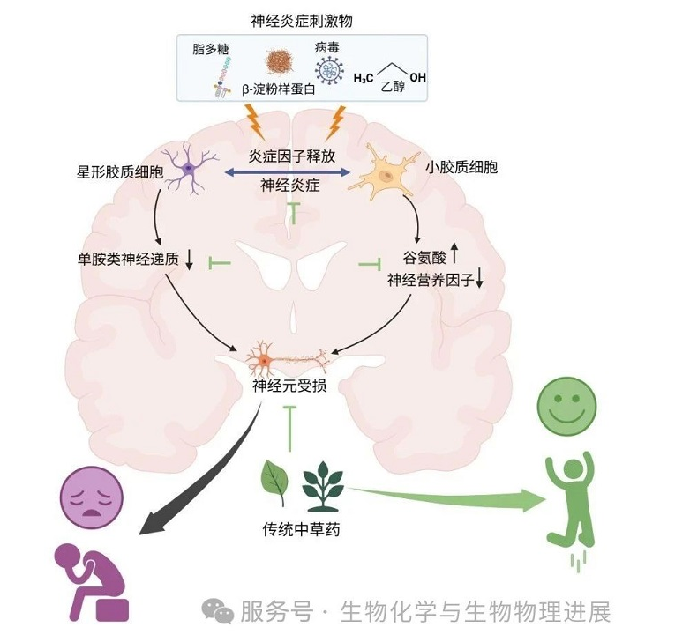

下面让我们从神经炎症的机制、细胞研究模型的构建、中药的干预作用等方面,来探讨神经炎症在抑郁症发病中的角色,以及中医药治疗的前景。

神经炎症:大脑的"免疫警报机制"

神经炎症是指中枢神经系统内的小胶质细胞、星形胶质细胞等非神经元细胞,在感染、毒素、应激或代谢紊乱等刺激下被激活,释放炎症因子(如TNF-α、IL-1β)所引发的一系列反应[2]。短期适度的炎症有助于清除病原体和损伤组织,但长期慢性炎症会损伤神经元,破坏突触可塑性与神经网络稳定性。

多项研究表明,神经炎症不仅参与阿尔茨海默病、帕金森病等神经退行性疾病的发病过程,也与抑郁症的发生密切相关[3]。

抑郁症与神经炎症的潜在关联

抑郁症的成因十分复杂,过去通常认为它是由神经递质失衡、神经元功能减退或心理社会因素等引起。但近年来的研究发现,多数抑郁症患者体内,尤其是在血液和脑脊液中,炎症因子的水平明显升高。这提示,抑郁症可能不仅仅是"情绪"的问题,也与身体的免疫系统反应密切相关[4]。

长期的慢性压力、环境污染、有害物质、成瘾物质等,都可能促使大脑中的小胶质细胞被异常激活,进而引发炎症反应。这些炎症因子不仅会扰乱神经递质系统,还可能损伤神经元、抑制神经再生等,严重者可破坏血脑屏障,使外界炎症信号"长驱直入",加剧炎症反应,开启不良的炎症循环。

因此,控制或逆转神经炎症,可能是改善抑郁症状的潜在路径。

神经炎症的细胞模型:模拟"脑内战场"

为探索神经炎症的发生发展机制并筛选潜在药物,科学家们在实验室中构建了多种细胞模型。这些模型在细胞水平模拟炎症过程,分析炎症反应对神经元的影响,具有操作简便、成本较低等优势。

近年来,细胞模型在神经炎症研究中的应用不断拓展。江汉大学的孙宾莲团队系统梳理了神经炎症及其细胞模型(详情请点击阅读原文)。主要的模型类型包括:

病原相关模型:例如使用脂多糖(LPS),它来自细菌的细胞壁,能刺激小胶质细胞释放炎症因子,模拟感染时的大脑反应[5]。

代谢应激模型:利用无糖培养基和缺氧培养箱使细胞处于缺氧缺糖的环境中,模拟中风或严重代谢障碍后神经细胞的损伤状态[6]。

环境毒素模型:为研究PM2.5、微塑料等可穿透血脑屏障的环境毒素,模拟血脑屏障培养体系,研究其对脑内细胞的影响及机制[7]。

成瘾物质模型:酒精、吗啡等成瘾性物质暴露不同种类神经细胞,揭示成瘾物质对中枢神经系统的影响[8-9]。

特定分子刺激模型:在小胶质细胞或共培养模型中添加β淀粉样蛋白,研究小胶质细胞吞噬、对神经元修剪的影响,进而对阿尔兹海默症等发病机制进行解析[10]。

尽管体外模型在机制研究中发挥重要作用,但由于其结构和微环境的简化,难以全面反映体内多细胞互作和系统性反应。未来可结合3D细胞培养、脑类器官等技术,构建更接近真实病理状态的炎症模型。

中药干预神经炎症的现状及前景

中药具有成分复杂、作用温和等特点,在临床上属于天然药物,相较于人工合成的西药,正确地使用中药带来的副作用较小,且临床疗效好[11],在调节神经炎症、改善抑郁症状方面表现出广阔前景。多项基础和临床研究表明,中药可通过多靶点、多通路机制,发挥抗炎、神经保护和调节免疫的作用,比如细辛可以诱导自噬调控小胶质细胞的表型,影响炎症因子释放,减轻炎症反应;芍药可以减少炎症小体的产生,抑制小胶质细胞的活化减轻神经炎症反应;茴香则通过增加抗炎因子和减少促炎因子的表达减轻神经炎症反应[12]。中药在神经炎症中的运用给抑郁症的治疗带了新方向和思路,部分药物的作用机制已被阐明。

柴胡:研究发现,柴胡提取物能改善实验动物的抑郁行为,修复大脑海马区的神经细胞功能,并通过抑制与细胞死亡相关的炎症信号通路,减轻神经炎症[13]。

百合地黄汤:源自《金匮要略》,具养阴清热、益气安神之功。现代研究发现,该方剂可通过调节脑-肠轴等方式改善抑郁症[14]。

黄芪:临床研究表明,黄芪注射液对抑郁症患者情绪改善效果显著,部分指标优于传统抗抑郁药物西酞普兰[15],提示黄芪具有良好的抗抑郁症潜能。

中药在神经领域的应用仍然存在很多挑战,比如临床前研究大多依赖动物模型评估药效,但动物模型难以模拟人类神经系统复杂病理环境,且模型多为单一病因诱导,临床上的实际病因可能包含很多因素,造成基础研究与临床应用脱节,临床前研究和临床实际的结果可能存在差异,增加药物转化风险;中药尤其是复方成分复杂,这是中药的一大特色,但为机制解析与监管合规方面带来了壁垒,数百种成分的协同或拮抗机制不易解析,治疗作用的具体机制难以阐明,不能满足国际药品监管如FDA要求的明确成分谱、清晰作用靶点及严格质量控制体系的标准要求,阻碍了中药走向世界。

结语与展望

我们越来越认识到,抑郁症不只是简单的"情绪感冒",更是一种身心交织的综合疾病。神经炎症可能是连接心理压力与生理反应之间的关键桥梁,神经炎症的控制可能为抑郁症的治疗提供新的干预手段。

中药因其整体调节、作用柔和的特点,成为潜在的治疗选择之一。未来,如果能在大数据和算术等现代技术支持下深入解析其作用机制,并推进临床验证,或将为抑郁症的治疗开辟更安全、个体化的路径。

规律运动、均衡饮食、充足睡眠、阳光照射这些健康生活方式通过抗炎、抗氧化、神经营养和免疫调节等多种机制协同作用,形成对神经炎症的立体防护网络,往往才是支撑情绪健康的"根基"。

当我们感受到情绪持续低落、兴趣缺乏、精力不济、注意力难以集中等状态时,也许这不仅是"心情不好",更可能是大脑发出的"求救信号"。识别并正视这些信号,配合科学的干预和支持系统,我们就有希望走出阴霾,重新找回内心的光亮。

参考文献

[1] Richardson E,Patterson R,Meltzer-Brody S,et al. Transformative therapies for depression: postpartum depression,major depressive disorder,and treatment-resistant depression. Annu Rev Med,2025,76(1):81-93

[2] Ryan E,Kelly L,Stacey C,et al. Mild-to-severe traumatic brain injury in children: altered cytokines reflect severity. J Neuroinflammation,2022,19(1):36

[3] Yin Y,Ju T,Zeng D,et al."Inflamed"depression: a review of the interactions between depression and inflammation and current anti-inflammatory strategies for depression. Pharmacol Res,2024,207: 107322

[4] Miller E S,Sakowicz A,Roy A,et al. Plasma and cerebrospinal fluid inflammatory cytokines in perinatal depression. Am J Obstet Gynecol,2019,220(3):271.e1-271271.e10

[5] Sun P,Li W,Guo J,et al. Ergosterol isolated from Antrodia camphorata suppresses LPS-induced neuroinflammatory responses in microglia cells and ICR mice. Molecules, 2023,28(5):2406

[6] Jayaraj R L,Azimullah S,Beiram R,et al. Neuroinflammation: friend and foe for ischemic stroke. J Neuroinflammation,2019,16(1):142

[7] Thiankhaw K,Chattipakorn N,Chattipakorn S C. PM2.5 exposure in association with AD-related neuropathology and cognitive outcomes. Environ Pollut,2022,292(Pt A):118320

[8] García-Baos A,Alegre-Zurano L,Cantacorps L,et al. Role of cannabinoids in alcohol-induced neuroinflammation. Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry,2021,104: 110054

[9] Wang X,Loram L C,Ramos K,et al. Morphine activates neuroinflammation in a manner parallel to endotoxin. Proc Natl Acad Sci USA,2012,109(16):6325-6330

[10] Leng F,Edison P. Neuroinflammation and microglial activation in Alzheimer disease: where do we go from here?Nat Rev Neurol,2021,17(3):157-172

[11] 张志琴.正确看待中药毒副作用.中国现代药物应用,2015,9(7):240-241

[12] 范佩娟,侯唯一,杜松,等.中药调控神经炎症治疗帕金森病抑郁的研究进展.辽宁中医药大学学报,1-17[2025-05-29]. http://kns.cnki.net/kcms/detail/21.1543.R.20250124.0853.002.html

[13] Bi Y,Li M,Wang Y,et al. Saikosaponins from Bupleurum scorzonerifolium Willd. alleviates microglial pyroptosis in depression by binding and inhibiting P2X7 expression. Phytomedicine,2025,136: 156240

[14] Mao Q,Zhang H,Zhang Z,et al. Co-decoction of Lilii bulbus and Radix Rehmannia Recens and its key bioactive ingredient verbascoside inhibit neuroinflammation and intestinal permeability associated with chronic stress-induced depression via the gut microbiota-brain axis. Phytomedicine,2024,129: 155510

[15] Liu X,Wang S,Wu X,et al. Astragaloside IV alleviates depression in rats by modulating intestinal microbiota,T-immune balance,and metabolome. J Agric Food Chem,2024,72(1):259-273

作者简介:

丁 烨:江汉大学医学部临床医学专业本科生。研究方向:神经炎症相关疾病发生发展机制及干预策略。

向凌怡:江汉大学医学部临床医学专业本科生。研究方向:神经炎症相关疾病发生发展机制及干预策略。

孙宾莲:江汉大学医学部教授。研究方向:病毒与宿主相互作用机制及抗病毒靶点和策略研究;炎症反应机制及抗炎靶点和策略研究。

李卫玲:江汉大学医学部武汉生物医学研究院实验师。研究方向:神经炎症相关疾病发生发展机制及干预策略。

(作者:丁烨、向凌怡、孙宾莲、李卫玲)

(本文来源于公众号:生物化学与生物物理进展)

附件下载: